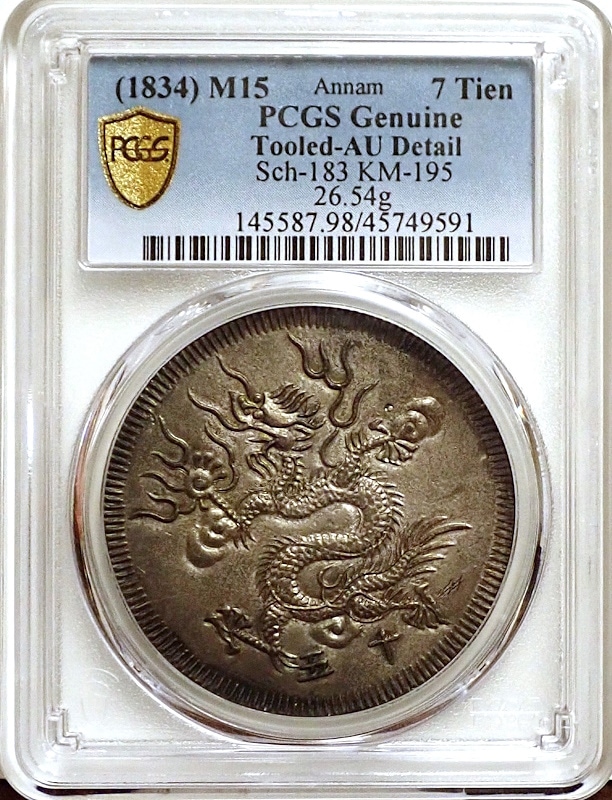

アンナンはフランスの植民地になっていたこともあり、アジアとしては珍しく、1800年代初頭から西洋基準の大型銀貨を造っていました。但し、このコインは庶民が一般に使用したものではなく、贈呈などの用途でごく僅かに造られたものです。しかも第二次世界大戦終結以降、フランスが撤退する折にその大半が持ち出されたうえ溶解されたと考えられ、このコインは現在ほとんど残っておりません。

わずかに残されたコインも大半は首からかけるため上下に穴があいています。穴あけを免れたとしても多くは磨きや洗浄痕があって、鑑定会社のケースにおさまり且つ数字が付くものはとても希少です。特に大型銀貨の7銭は人気が高く、2023年4月のオークションでは、明命通宝の7銭銀貨/MS61が38,000ドルで落札されました(総支払額ベースでは740万円ほどです)。

なお本貨は、昨年(2023年)4月に香港で開かれたオークションに出品された現品です、その折はハンマープライス4,200ドルで落札されました、現在の為替レート(1ドル=148円)で計算すると、総支払額ベースで82万円ほどになります。

NGCにせよPCGSにせよ、アンナンのコインの多くは数字なしのDetail鑑定になりますが、Detail鑑定をすべて同じ目で見てはいけません。店主は過去多くのアンナンを見てきましたが、同じDetail評価であっても状態は一枚一枚異なります。本貨のようにほんの僅かな欠点の場合もありますし、ピカピカに磨かれている個体や、強く洗浄されたものなど、多くの手が加わった個体もあります。コイン収集を始めたばかりのころは、この差が理解できず、Detail鑑定なら何でも一緒だと思いがちですが、目が肥えるにしたがってDetail鑑定でも随分と市場の評価に差があることがわかるはずです。

なお本銘柄(13年銘、14年銘、15年銘の合計)はNGC社によって60枚しか鑑定されていません。この数字だけ見てもこの銘柄の希少性が分かります。

さてこのコインについてです。

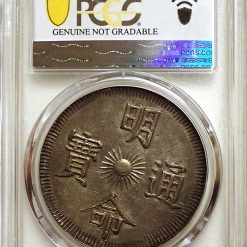

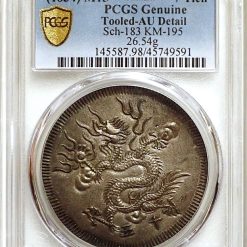

オモテ/ウラともストライク(打ち)が鮮明できれいにセンターに打たれており、洗浄痕もありません。オモテ(龍面)の拡大写真のように、龍の胴体のウロコ部分にわずかな摩耗が見られますが、摩耗の進み具合は軽微です。フィールドはオモテ/ウラとも、銀の輝きにトーンが乗ることで、きめの細かいマット状(艶消し状)の輝きが出ています、「いぶし銀」といっていいでしょう。

アンナンでこのようにきれいなトーンをなかなか見ることはできません。AU Detailの中でもかなりの高ランク品だと思います。

一点ご注意いただきたいのはオモテ(龍面)の龍のあと足の後ろ側(4時の位置)にあるスクラッチ(ひっかき傷)です(5番目の拡大写真でご確認ください)。おそらく随分前にできたキズで、ほかのフィールド部分と同じように、すでに上からトーンが乗っています。おそらく付着物を取るために、金属の治具でひっかいたのでしょう、NGC社はこの点をとらえAU Detail/Tooledとしていますが、これが無ければMS62ほどはあったと思います。

アンナンはアジアでは珍しく、すでに1800年代の初頭からこのような世界基準の大型銀貨が発行されました。近年、アジアで進む経済成長に着目し、1800年代終盤から1900年代前半に造られたアジア諸国のコインに見直し買いが入りつつあります。本貨もアジア最初期の大型銀貨で希少性が高く、これから折に触れ注目を集めるのではないでしょうか。

ご参考までにですが、たとえば1900年代初頭に発行された中国コインの中には、数万枚という単位で鑑定されている銘柄がありますし、1800年代後半に日本で発行された円銀も、全年銘合わせると1万枚以上が鑑定されています。それらと比べるとこの銘柄の残存数の少なさがわかります。

なお「ときいろ」では一昨年にアンナンの紹治通宝の7銭銀貨(PCGS-AU Details/Tooled)を59万円で販売しましたが、その後の円安とアジアコイン相場の上昇によって、当時の価格では販売できなくなってしまいました。

レビュー

レビューはまだありません。

関連商品

アンティーク・コイン

アンティーク・コイン

アンティーク・コイン

アンティーク・コイン

アンティーク・コイン

アンティーク・コイン

アンティーク・コイン

アンティーク・コイン

“アンナン1834年発行、明命通宝7銭銀貨” の口コミを投稿します